Константин Хабенский рассказал Клео.ру о новом проекте с писателем Александром Цыпкиным.

Буквально на днях в Портретном фойе МХТ имени А. П. Чехова был дан старт новому проекту народного артиста России, художественного руководителя театра Константина Хабенского и известного писателя, сценариста Александра Цыпкина "Жил. Был. Дом." По словам создателей, это будет своеобразная "Народная сказка для взрослых". Ее киноверсию зрители увидят в самое ближайшее время – премьера состоится 14 мая сразу в ста городах России. А уже на следующий день, 15 и 16 мая, москвичи и гости столицы смогут прийти и на сам спектакль – на основную сцену МХТ имени А. П. Чехова.

– Константин Юрьевич, почему сказка? Взрослые люди в таком жанре сегодня нуждаются?

– Есть у меня такое внутреннее ощущение, что существует большой дефицит в хороших новых "взрослых" сказках. С интересными диалогами, неожиданными поворотами сюжета. Мы сейчас в основном видим второе – третье прочтение знакомых каких-то историй, которые мы уже наизусть знаем. И мы с Александром Евгеньевичем решили рискнуть и придумать что-то свое. По структуре наша сказка напоминает "Теремок". Только помимо зверей в нашей многоэтажке, расположенной в одном из городов необъятной родины, переплетаются судьбы 24 персонажей, в том числе и людей. Александр Евгеньевич вообще невероятный выдумщик и всегда придумывает "перевертыши", как мы их называем, во всех историях. Признаться, в мою голову подобные фантазии и выкрутасы приходят редко, чего не сказать о Саше. Помню, как мы сели придумывать истории – фантазии, которые потом вошли в спектакль "Интуиция".

Я ему тогда, много лет назад, задал вопрос: "А как выглядит Бог?" И тогда появился первый рассказ, что, наверное, Бог – это Собака, которая сидит, слушает нас, а мы и не понимаем, с кем разговариваем. В ожидании чего-то необычайного.

В этот раз мы также затрагиваем весьма тонкие материи и затеваем разговор про человеческие души.

Обращаясь к зрителю, мы призываем: давайте не будем стесняться проявлять свои чувства, эмоции, скажем друг другу важные слова сегодня, не откладывая на завтра. Которого может и не быть… Сказка – она ведь чем хороша? В ней можно говорить про важные вещи открыто и не боясь при этом возможного пафоса. Предположим, это делает попугай. Сидя в своей квартире, он разговаривает с другим попугаем. И, собственно, может говорить о чем угодно…

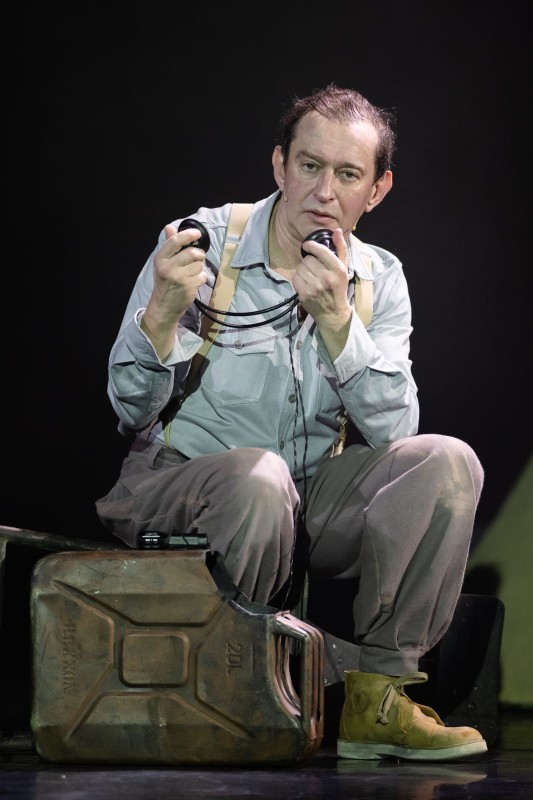

– И этого попугая (приоткроем немного интригу) играете вы…

– О да! У меня роль такого попугая, который рассуждает о странах и мироустройстве в них. Мой герой – ровесник Пушкина, на год даже старше его. И за свою жизнь он имел возможность и с нашим поэтом пообщаться, и с царской семьей. Где он только не побывал! В каких только странах и семьях, две Отечественные войны прошел... Так что есть, короче, что с чем сравнить. И вот на нашем попугае висит в пьесе особая миссия: размышление о людях, о судьбах Отечества и даже о смысле жизни... А еще у нас есть говорящие кот с собакой, которые живут вместе, и две крысы из подвала. Хочется рассказать такую историю, которая была бы близка и понятна абсолютно всем: и партеру, и балкону. Ведь в театр приходят разные люди, из разных социальных слоев общества, и важно, чтобы зрители увидели себя, свои радости, свои печали.

– Говоря о городах и странах. Вы сами любите путешествия?

– Я могу назвать себя стопроцентным пассажиром и путешественником. Подобно своему герою, я путешествую по странам и городам, как и многие мои коллеги. Моя профессия предполагает вечные передвижения, кочевой образ жизни… Я всегда стараюсь воспринимать путешествие как приключение, как часть своей жизни и наслаждаться моментом.

– Знаю, совсем недавно вы вернулись из Сочи, где уже традиционно открывали XVIII Зимний международный фестиваль искусств под артистическим руководством Юрия Башмета.

– Я счастлив, что из 18 фестивалей девять раз мы открывали именно спектаклем "Не покидай свою планету" с моим участием. Ровно половину пути спектакль прошел вместе с фестивалем. Он родился здесь и был придуман специально для него. И да, я каждый раз рад вырваться из холодной февральской Москвы в теплый Сочи. Очень люблю этот город. Надо сказать, что наш творческий тандем с Юрием Абрамовичем начался еще в 2011 году. Тогда в качестве эксперимента мы соединили фрагменты из пьесы "Калигула" Альбера Камю, в которой я много лет играл, с квартетом Шуберта "Смерть и девушка" в оркестровом переложении, сделанном Густавом Малером спустя 70 лет после его появления. Попробовали сначала представить десяти минутку на большую аудиторию. Это произвело на зрителей такой шок, что мы поняли: идем в правильном направлении. Кстати, в марте "Калигулу" можно будет вновь увидеть на сцене московской Филармонии.

– И последний вопрос: на ваш взгляд, что самое важное в актерской игре?

– Очень важна непредсказуемость. Чтобы актер на сценических подмостках или на экране хоть на секундочку, но оказался быстрее ожидания зрителя. Актер должен быстрее думать, соображать и неожиданно выходить из той или другой ситуации. И если это окажется интересным для зрителя, то игра состоялась. Сегодня, когда у нас проходят репетиции "Жил. Был. Дом.", – а все идет довольно бодро, весело и быстро, – я вижу, как сказка склеивается именно в трагикомедию. А это как раз – всегда очень выигрышно, неожиданно и непредсказуемо!